|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

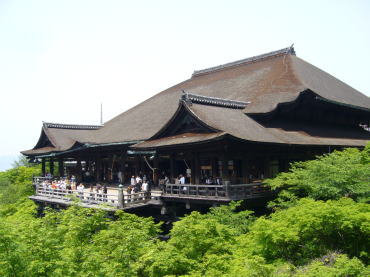

清水寺本堂

|

清水寺(きよみずでら)正式名称は音羽山清水寺(おとわやまきよみずでら)で西国三十三所観音霊場の第16番札所としてしられています。開創は奈良時代の778年で、僧侶の延鎮が創建し、その後、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が支援したと伝えられています。

清水寺の最大の特徴といえば、やはり「清水の舞台」です。これは本堂の前に突き出た大きな舞台で、高さ約13メートルもあり、巨大な木造の懸造(かけづくり)構造で支えられています。釘を使わずに木を組み合わせて建てられているんですよ。この舞台からは、京都市内を一望できるので、四季折々の景色が楽しめます。

また、境内には有名な音羽の滝もあります。この滝の水はご利益があるとされ、訪れた人が柄杓(ひしゃく)で水をすくって飲む光景がよく見られます。

さらに、清水寺は1994年にユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されました。

|

|

|

| |

|

清水寺ご本尊

十一面千手千眼観音

観音菩薩は現世利益の仏様として人気があります。

西国三十三所観音霊場の観音様。

十一面 顔が11面あります。それぞれがさまざまな方向を見守っていて、すべての衆生(しゅじょう=生きとし生けるもの)を救おうとする意味があります。 |

|

|

|

| 清水善光寺地蔵院善光寺堂 |

|

16世紀中頃に描かれた清水寺古図「清水寺まんだら」には、この場所に六地蔵の石仏が安置され、小堂が建つ。この小堂が地蔵院の前身と考えられる。また奥の院の南庭に建つ美しいお堂は、長野県善光寺の本尊を勧請した善光寺如来堂と思われる。

以来、観音信仰の盛行によって地蔵院に如意輪観音(鎌倉時代作)が祀られ、洛陽観音第10番札所として洛中洛外の尊拝を博し、堂正面に「洛陽第十番 如意輪観音 地蔵院」の額揚げている。(洛陽観音第11番は奥の院、第12番は本堂、第13番は朝倉堂、第14番は子安の塔である)

明治中期の境内整理によって善光寺如来堂を合併し「善光寺堂」を称してきた。

如意輪観音坐像を中心に、向かって右側に善光寺阿弥陀仏三尊像、左側に地蔵菩薩立像を安置。

現在の堂は昭和59年(1984)の改築である。

なお堂右手前の「首ふり地蔵」は、願い事のある方向に首をまわして拝めば願いが叶えられるといわれ、江渡時代以来、信仰を伝統している。 |

音羽山 清水寺

(清水寺駒札より) |

|

|

|

|

| 仁王門 |

|

現在の仁王門は室町時代(約15世紀末〜16世紀初頭)に再建されたと考えられています。朱塗りの鮮やかな色彩、大きな屋根(入母屋造り)、堂々たる構えが印象的です。

清水寺の表玄関であり、参拝者を迎え入れる重要な門です。「仁王門」という名前の通り、左右に阿形(あぎょう)・吽形(うんぎょう)の「仁王像」(金剛力士像)が安置され、邪悪なものの侵入を防ぐ役割も持っています。国の重要文化財にも指定されています。地震や火災をくぐり抜け、何度も修復されながら現在まで受け継がれてきました。 |

|

|

|

| 西門 |

|

清水寺の西門は、京都の有名な観光スポットの一部で、重要文化財にも指定されている美しい門。

西門は、境内の西側にあり、朱塗りの鮮やかな楼門(ろうもん)形式で建てられています。西門の向こう側には京都市内を一望できる景色が広がっていて、特に夕方の景色がとても美しいと人気です。

現在の西門は、室町時代後期(16世紀前半)に再建されたと考えられています。装飾もとても華やかで、極彩色の彫刻や、堂々たる屋根の曲線が見どころです。 |

|

|

|

| 三重塔 |

|

三重の塔・五重の塔は仏舎利塔または舎利塔ともいわれ、お釈迦様のお骨を祀っています。お釈迦様のお骨を祀っているという事はお釈迦様のお墓ともいえるものです。

お釈迦様のお骨を祀っているのでお寺の中でも最も崇敬すべき所とされています。そのために高い建築物となったとされています。 |

|

|

|

|

| 観光タクシーのお問合せは |

| 電話、メール、LINEでご遠慮なくお問合せ下さい |

|

|

|

|

|

|

メールアドレスをタップであなた様の

メールソフトが立ち上がります。 |

|

|

|

|

|

|

Line ID:motoyoshi.t |

|

|

|

|

|

|

|